La più suggestiva descrizione del World Wide Web, a giudizio di chi scrive, la diede più di 70 anni fa il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges, che nel suo seminale “Finzioni”, scritto nel 1949, immaginò una biblioteca “illimitata e periodica”, composta da un numero impressionante di libri, che conteneva tutto ciò che è possibile esprimere con le parole, in tutte le combinazioni possibili.

Una sublime metafora dell’Universo, incentrata sul problema della conoscenza, che ha profetizzato quanto sarebbe accaduto qualche decennio più tardi, con la nascita di Internet, la sua diffusione su scala globale e la progressiva “Babele” che ha trasformato il sogno millenario di un sapere universale in un incubo di non senso.

Cosa diceva Borges? Banalizzando (molto) il concetto, e me ne scuso, teorizzava che a fronte di una mole di informazioni pressoché infinite, sarebbe stato impossibile discernere “il libro della Verità” dalle sue infinite varianti, rendendo di fatto inintelligibile la Biblioteca stessa e vana la ricerca umana del significato.

Più di settant’anni dopo, nell’epoca del silicio e dei social network, la sua “Biblioteca di Babele” ha assunto le sembianze di una “grande ragnatela virtuale” che contiene tutto e il contrario di tutto: la verità e la finzione, la post-verità e la verità posticcia, l’utile e il dilettevole, il pubblico e il privato, il serio e il faceto: in sostanza tutto il rumore del mondo. Un caos acustico, semantico e visivo che si è alimentato progressivamente negli anni, pagando gioco forza il dazio di uno dei principi fondanti e basilari della stessa Rete: il suo essere democratica e condivisa, accessibile a tutti. Un “male” necessario a fronte di un imprescindibile diritto.

La lenta devoluzione (avevano ragione i Devo) che ha via via trasfigurato l’utopia di un sapere universale in un romanzo distopico l’ha esorcizzata qualche anno fa proprio un “discepolo” di Borges, Umberto Eco, che nel 2015 fece discutere l’Italia intera accusando la Rete di aver dato la possibilità a frotte di imbecilli che un tempo sproloquiavano davanti a tre o quattro bicchieri di rosso di raggiungere lo stesso pubblico di un premio Nobel. Quello che ancora il semiologo di Alessandria non poteva del tutto prevedere (o che forse ha preferito non dire) è ciò che sarebbe accaduto dopo, con il progressivo golpe mediatico da parte di quegli stessi beoni (in senso figurato) che un tempo venivano immediatamente smentiti dopo qualche cicchetto di troppo: un popolo numeroso, famelico e giustizialista che giorno dopo giorno, post dopo post, commento dopo commento, faccina idiota dopo faccina idiota, ha instaurato di fatto una dittatura virtuale, popolando l’etere di rancore e qualunquismo con lo stessa voracità dei non morti che oltrepassano la Barriera a Grande Inverno.

Ed ecco che in breve tempo la forza bruta della massa ha sempre più prevalso sul raziocinio, le frasi fatte sul ragionamento analitico, gli insulti sul confronto, la quantità sulla qualità, la forma sulla sostanza, la pancia sul cervello, con la conseguente deriva populista che ha trovato sui social il terreno più fertile per dare sfogo agli istinti più primordiali. Un delirio collettivo, funzionale a chi può sfruttarlo scientemente per i propri tornaconti, che ha modalità di propagazione simili a un virus.

Il rischio di tutto ciò, a lungo andare, è che dopo il trionfo degli scemi del villaggio in tv, la pornografia intellettuale dei programmi trash negli anni ’80 e l’illusione democratica ed ecumenica prospettata dal web, si giunga a un nuovo step de-evolutivo che sancirà in modo incontrovertibile la sconfitta dell’Umanesimo (per come noi lo conosciamo).

Che fare, dunque? In attesa che “l’educazione a un’etica del web” approdi in maniera sistematica nelle scuole, e che ciò dia i suoi frutti, l’unico antidoto per tentare quantomeno di contenere il frastuono è affidato alla coscienza individuale. Il tutto, ovviamente, senza vietare alcunché a chicchessia. Qui, si badi bene, non è in gioco la libertà di esprimere qualsivoglia concetto (un diritto sacrosanto da difendere con i denti e le unghie), ma l’opportunità di farlo, ragionando sulle conseguenze di ogni nostro post e ponderando con cura le parole. Soprattutto in questo tempo inedito di reclusione forzata e di solitudine, in cui tutto appare amplificato e incontrollato. Soprattutto quando di parla di salute pubblica, malattie e morte. Soprattutto quando la paura, comprensibile e giustificata, alimenta l’irrazionalità e la caccia indiscriminata alle streghe.

Qualche tempo fa girava sui social un meme diventato subito virale, uno dei tanti: “un uomo mangia un pipistrello in un paese lontano e dall’altra parte del mondo ci si ritrova sui balconi a cantare in pigiama l’inno di Mameli”. In modo analogo, in una società sempre più senza barriere e costantemente connessa, anche le parole possono propagarsi senza alcun freno fra i filamenti della ragnatela. E così i video, le foto e le “liste”, le fake news e il cazzeggio, la disinformazione e la calunnia, pronte a diffondersi come delle metastasi nei gruppi whatsapp e sulle bacheche di Facebook, via sms o nei video di Tik Tok: innocui battiti d’ali di una farfalla che si trasformano in un uragano.

A tal proposito sarebbe forse utile speculare (con l’inganno) su una celebre “proposizione” scritta da Ludwig Josef Johann Wittgenstein nel suo “Tractatus logico philosophicus”, o meglio sull’interpretazione (sostanzialmente errata) che se ne è data. “Di ciò ci cui non si può parlare si deve tacere”, scriveva il filosofo tedesco, che in realtà intendeva ben altro di ciò che si è inteso (il banale “se non sai le cose, sta’ zitto”).

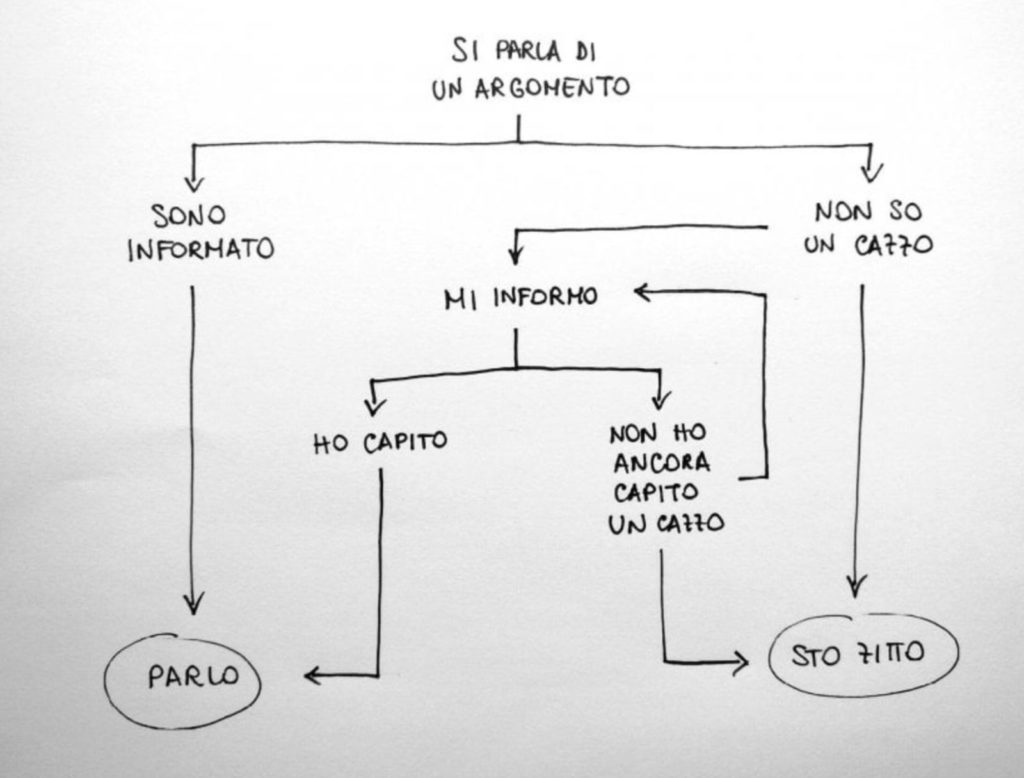

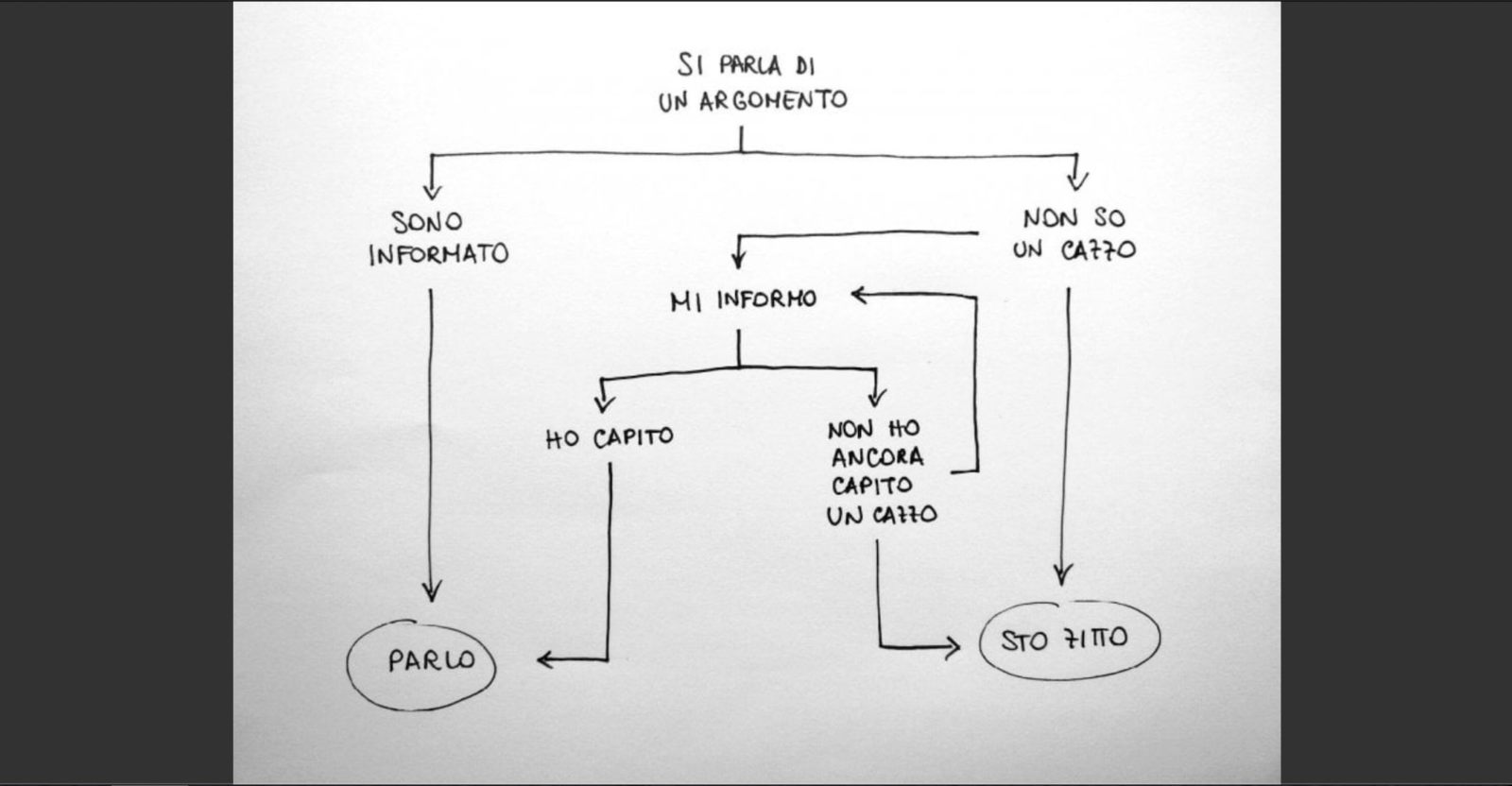

Oppure, stavolta senza inganno, si potrebbe rispolverare nuovamente quel vecchio schemino che da tempo gira sui social, ma che ancora, a quanto pare, non ha sortito l’effetto voluto:

Che poi, in fondo, è un po’ quello che pretendeva Nanni Moretti in una scena famosa di “Sogni d’oro”, quando lo stesso regista, alter ego di se stesso, si chiedeva perché tutti si sentissero in dovere di parlare di cinema senza averne alcuna competenza. «Parlo mai di astrofisica io? Parlo mai di biologia? Parlo mai di neuropsichiatria? Io non parlo di cose che non conosco». Allo stesso modo, non è chiaro perché chiunque, in quanto autorizzato, debba sentirsi obbligato a fornire la propria opinione su tutto, “giusta” o sbagliata che sia, consapevole o meno, dalle ricette di cucina alla virologia (nel bel mezzo di una pandemia), contravvenendo a quel vecchio detto secondo il quale è molto meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca (o pigiare sulla tastiera) e dissipare ogni dubbio.

Ma c’è di più. Il vero dramma della Babele è che a perdere valore, in questo casino, sono soprattutto le cose belle, che sono tante e varie, finalmente condivisibili da tutti e accessibili a tutti. Milioni e milioni di piccole e grandi opere d’ingegno che si perdono nella memoria a breve termine del web: una pioggia di like, millemila condivisioni e poi l’oblio. Giusto il tempo di uno scroll con il dito sullo schermo. Giusto il tempo di un nuovo trend e di una nuova tendenza “virale”, una parola legata alle infezioni e alla loro capacità di diffondersi in maniera incontrollata e capillare. Cosa resterà, alla fine, di tutto questo? Probabilmente il nulla.

La sintesi del discorso è che forse, e a maggior ragione in questo momento storico, dovremmo imparare tutti quanti a stare un po’ più zitti. Senza post inutili e autoreferenziali, senza “ho sentito dire” e informazioni “informali”, senza commenti fini a se stessi e invettive populiste che hanno reso la nostra società chiassosa, parolaia e qualunquista: una società che non sa più stare in silenzio. Giusto per evitare di creare ulteriore confusione o di alimentare (involontariamente) tensione sociale, lasciando che sia chi di dovere a intervenire laddove opportuno. Perché mai come in questo caso “uno non vale uno”.

Un piccolo sacrificio individuale che serva come forma di tutela di un bene comune: per preservare dall’entropia, e dal rischio Babele, la grande Biblioteca universale della rete. E per salvaguardare le cose “belle”.

La libertà (di espressione, in questo caso) non è solo partecipazione, ma anche e soprattutto una forma di (auto) disciplina.

Bella riflessione, stiamo tutti un po’ più zitti ne beneficierà la società e anche noi. Nel silenzio si possono ascoltare tante cose normalmente travolte dal frastuono, quasi sempre inutile, dei social.