“Quando visitiamo una città lo sguardo percorre le vie come pagine scritte, la regia, la prigione, la zecca, la scuola, il bordello, il mercato, la pescheria, ecc...”. Così scriveva Italo Calvino.

Le città sono libri di pietra. I segni scolpiti sulle architetture, nelle strade, negli spazi urbani, sono come i segni che il tempo scolpisce sui corpi degli uomini, come le rughe dei volti che raccontano, meglio di ogni narrazione, la vita di un individuo.

Questa lettura semiotica a Messina è difficile da fare. La città ha poche pietre scolpite dal tempo e molte pietre artificiali che tentano di camuffare l’oblio della sua millenaria storia con l’ambizione imbonitrice di raccontare per vera una storia mendace: una storia che in quel luogo non c’è mai stata. Una storia di altri, una storia impropria, una storia di seconda mano, il cui racconto ebbe inizio ad opera di uno dei più grandi falsari della memoria che la storia dell’architettura annovera: Gino Coppedè.

Dopo il terremoto Messina fu fatta risorgere senza la rappresentazione fisica delle sue radici e del suo passato. Il centro storico fu totalmente cancellato (più dagli uomini che dal sisma) ed a esso fu enucleato il popolo sopravvissuto. La città rinacque senza chi l’abitava, disattendendo l’ammonimento, sempre dello stesso Calvino: “I quartieri popolari, nei centri storici sono i guardiani della memoria”. Questo spiega perché, l’organismo urbano ricostruito dopo il 1908, è una città senz’anima, senza identità e senza memoria.

Dopo la catastrofe, tra i tanti drammi, i messinesi sopravvissuti furono costretti a vivere anche il dramma di non provare più emozioni nel luogo natio vivendolo con l’indifferenza sentimentale di chi vive un luogo estraneo. Coloro che sono costretti a vivere questo rapporto con i luoghi del proprio passato sono come quegli uomini che hanno perduto tutti gli oggetti personali di una vita e non riescono più a dare forma ai ricordi, e dunque, a risalire alla loro identità: non sanno più chi sono. E chi non sa chi è non ha cause per cui combattere, scopi per cui attivarsi, obiettivi per cui lottare. Pensa solo a soddisfare i bisogni immediati: riempirsi la pancia, scaldarsi, ecc.. Vive alla giornata senza un programma esistenziale, senza un progetto di vita, lasciando agli altri, e alla loro discrezione, la facoltà di programmare il suo futuro. Chiedendo loro solo il soddisfacimento dei bisogni primari, oltre ai quali non riesce a vedere altri orizzonti.

Risorgendo dal terremoto i messinesi si sono ritrovati in una città totalmente aliena. Nuovi ambienti urbani modellati da architetture che declinavano verbi sconosciuti, espressioni ultronee di culture lontane, lessici incomprensibili. Fu come se fosse avvenuta un’invasione da parte di un esercito di pietra che parlava una lingua mai sentita, dall’idioma totalmente estraneo. Ciò ha smarrito definitivamente la loro identità collettiva. Così descrive la città appena risorta il giornalista messinese Giuseppe Longo (uno degli intellettuali scampati al terremoto): “Case senza radici e senza storia… case basse senza tetti… dalle terrazze pallide al tramonto leonino”.

I superstiti non trovarono più i luoghi dei loro ricordi, dei loro ludi giovanili. Non ritrovarono più quelle piazze e quegli ambiti dove i vecchi avrebbero potuto evocare quel passato travolto dal cataclisma. Fu come se tornando a casa, dopo essere stati in punto di morte, non avessero trovato più gli oggetti personali, l’album delle foto di famiglia, gli arredi che furono anche dei loro nonni, le stanze dove fino a ieri era trascorsa la loro vita: ambienti pregni di segni, di simboli, di oggetti, che evocavano la loro storia e quella di chi li ha preceduti. Oggetti che avrebbero voluto, soprattutto in quell’amara circostanza, tramandare ai loro figli, come elementi di testimonianza della loro appartenenza a quel luogo, della loro identità, e che invece sono stati irreparabilmente distrutti, cancellati, perduti.

Per una comunità le architetture del passato e gli spazi urbani secolarizzati rappresentano dei veri e propri documenti d’identità: sono l’unica vera carta d’identità dei popoli. Quando non si può più documentare la propria identità, si viene assaliti da un dolore angosciante e inconsolabile perché vengono meno i ricordi nei quali rifugiarsi. Colui che ha perduto l’identità prima o poi è condannato a perdere anche la dignità: questo è quello che è successo ai sopravvissuti che sono rimasti a Messina a continuare la loro esistenza dopo il 1908.

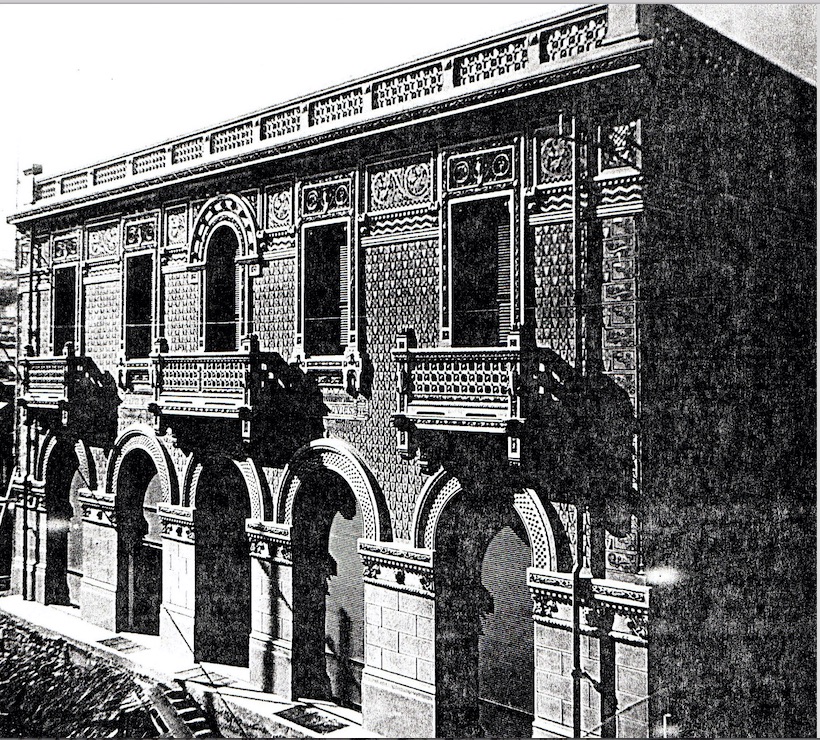

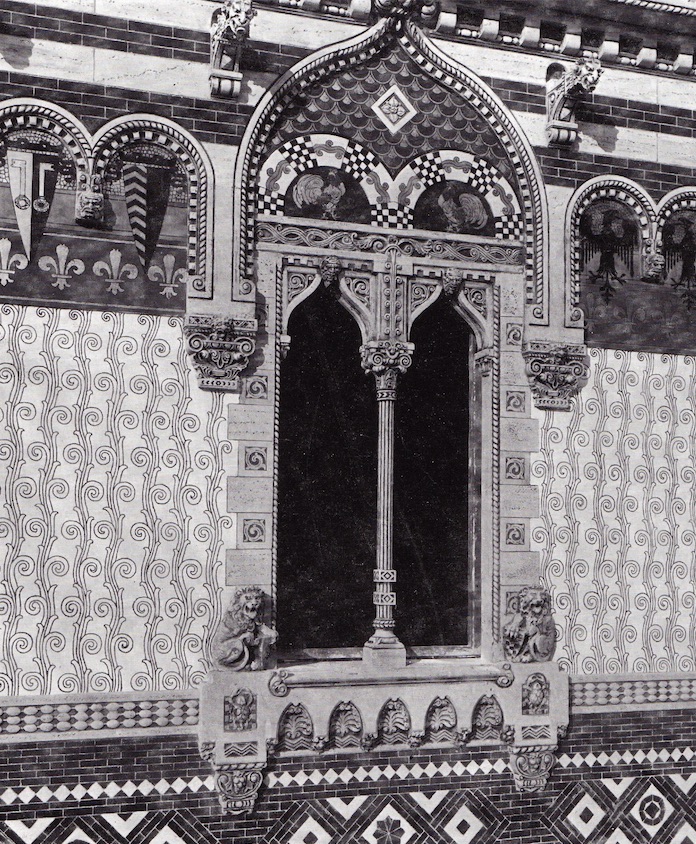

La Messina risorta dalle macerie fu una città, almeno negli edifici privati, di marca prettamente coppedeana. Una versione singolare ed unica del funambolico stile dell’architetto fiorentino (mai più ripetuta altrove) che influenzò tutta l’estetica del nuovo centro storico e che fu il marchio di rappresentanza di una borghesia agraria, ancorata ad un tardo feudalesimo, che dopo la catastrofe dall’entroterra si insediò nel capoluogo. Una classe sociale esogena che importò in prossimità di uno dei porti più importanti del mediterraneo un modello sociale marcatamente baronale. Lo Stile Coppedè nella versione alleggerita dalle rigide norme sismiche e dalla speculazione edilizia, fu il vestito, la cifra, che caratterizzò quella sorta di occupazione di una città distrutta dal tragico evento sismico e messa sul libero mercato, al miglior offerente, da coloro che ne hanno gestito la rifondazione. Adulterato da un eccesso di apotropaismi il marchio Coppedè fu l’impronta, il modello, il paradigma dell’estetica della nuova Messina. Fu la matrice di un linguaggio conservatore, espressione coerente della vicenda sociale innescata dopo il terremoto. Fu il vessillo di una nuova classe egemone, il cui richiamo attrasse aristocrazie allogene il cui portato culturale censurò ogni istanza progressista: una sorta di trapianto di un organo vecchio e malato in un organismo giovane e sano.

La nuova città fu un fiorire smisurato di palazzi in stile neo eclettico in cifra coppedeana, progettati da improvvisati e balbettanti epigoni locali dell’architetto toscano. Con il loro linguaggio farcito da improbabili espressioni apotropaiche, fortemente richieste dal gusto della committenza, queste architetture sancirono una regressione socio-culturale mai più recuperata. I segni sui quei nuovi involucri architettonici spiegano chiaramente come la città passò da una cultura aperta mediterranea ad una cultura chiusa fondata sulla superstizione e sulla credenza popolare tipica di talune popolazioni contadine dell’entroterra isolano. Queste architetture sono la plasticizzazione di quell’invalicabile muro culturale che respinse la modernità e lasciò la città fuori dalla cruciale fase storica del primo novecento, relegandola in un anacronistico passato. La città cadde in un provincialismo ancora irrisolto.

Lo Stile Coppedè con i suoi significanti, che rimandavano a blasoni insperati, ed il suo efficace portato reazionario a Messina, più che altrove, trovò propizia accoglienza. In riva allo Stretto Il lusso coppedeano fu assunto subito a “status simbol”, consolidando un feudalesimo di ritorno, con il quale, più che cercare successi economici, la colonizzante borghesia agraria, aspirava ad un dominio politico e culturale che fu presto pienamente raggiunto.

Il “lusso coppedeano”, nonostante fosse fittizio, fu oltremodo suggestivo. L’esibizione “ostentata” di quel singolare “lusso” posticcio risultò molto funzionale alla pianificata asimmetria sociale. I palazzi della nuova Messina esibirono con enfasi sulle loro facciate gigli fiorentini, stemmi medicei, marzocchi, bifore di Palazzo Pitti, leoni di San Marco, simboli araldici, balaustre ghirlandate, inferriate fiammeggianti, ecc. Gli interni erano anticipati da pomposi androni decorati a buon fresco e scalinate trionfali con capiscala ferini. Gli ampi e signorili appartamenti separati dall’esterno con raffinate vetrate artistiche era dotati di ogni confort tecnologico e avevano i saloni, che si intravedevano dalle nuove larghe strade, rivestiti con carta di Francia, i servizi rivestiti con finissime maioliche, le camere arredate da mobili d’alta ebanisteria fiorentina, i soffitti decorati a tempera o in legno a cassettone fittamente miniati, ecc… Una continua allusione a modelli sociali medievali esibiti con caratteri di “lusso”. Un “lusso” espresso con teatrali scenografie.

In un momento così drammatico la città colpita dovette subire anche la categoria del “lusso”: un altro elettroshock. Un “lusso” sfacciato, la cui accettazione da parte dei messinesi feriti dal destino, nel pieno di quella tragedia, rappresenta la lucida metafora di quello che sarà il cinismo con il quale in futuro verrà gestita, in riva allo Stretto, ogni questione sociale. In quella drammatica contingenza venne operata una spietata costruzione di privilegi a discapito di una popolazione inerme incapace di reagire alla quale venne azzerato ogni elementare diritto. I superstiti, videro sorgere, nei luoghi dove prima abitavano, elegantissimi palazzetti che perniciosamente cominciarono ad ammirare, sbalorditi, con il naso in su, durante le passeggiate domenicali, quando, dai periferici “quartieri ultrapopolari” in cui erano stati scaraventati, scendevano al centro alla ricerca di una nuova identità. Queste dimore sfarzose, sovrabbondanti di orpelli che evocavano radici blasonate tanto ambite quanto inesistenti, furono un subliminale strumento che contribuì all’affermarsi di un nuovo medioevo e a trasformare i superstiti in un popolo gregario. Purtroppo il “lusso” seduce molto chi vive di stenti facendogli nutrire inoffensive invidiose aspettative più che rivoluzionarie indignazioni.

Il “lusso” è la manifestazione della ricchezza che vuole impressionare chi è in condizione di povertà. È espressione di una strategia che ha come obiettivo il dominio sui propri simili. Esso rappresenta la categoria di pensiero di chi, privo di valori etici e culturali, dà importanza all’esteriorità. È il trionfo dell’apparenza sulla sostanza, del superfluo sulla necessità, dell’effimero sul bisogno. È l’uso distorto di materiali costosi che non migliora nessuna funzione. A cosa serve avere i rubinetti d’oro se da essi esce acqua inquinata? Non è meglio spendere i soldi per fare depuratori e servirsi di normali rubinetti? Dopo il 1908 i rubinetti d’oro furono i palazzetti signorili e i mancati depuratori le “baracche” e i “quartieri ultrapopolari”.

.

Analisi articolata,anche se ripetitiva,della incapacità impossibilità di custodire una memoria storica.La visione di Coppedé in qualità di grande “falsario della memoria nella storia dell’architettura”,che avrebbe interpretato il desiderio di vuota ostentazione della borghesia agraria estranea alla città a discapito della vera anima popolare costretta a vivere ai margini mi ha lasciato impietrita