“A premunirsi da ulteriori sorprese brutali, Messina si varrà dei moderni ritrovati della scienza costruttiva e ne applicherà rigorosamente i sistemi, essa tornerà presto a splendere come faro di civiltà nella nuova forma della città moderna, sostituendo ai suoi pregi storici quelle comodità ormai indispensabili per un centro destinato ad esercitare una cospicua importanza come emporio commerciale”.

Così Luigi Borzì spiegava, nell’incipit della relazione del suo P.R.G., l’obiettivo strategico del suo piano di rinascita della città di Messina. Pensare, agli inizi del ‘900, di trasformare una città, dalla millenaria vocazione portuale e marittima, in un emporio, significava censurarle qualsiasi prospettiva di sviluppo economico, sociale, civile e culturale. Era come assicurarle un futuro con un’economia da robivecchi. Concepire una “Città Moderna” come un “Emporio Commerciale” fu un macroscopico ossimoro che traduce chiaramente l’anacronistica categoria di pensiero di chi ha operato quella scelta. Sottintende una forma mentis caratterizzata da un’enorme arretratezza culturale, la sola che avrebbe potuto dichiarare platealmente un intento così nocivo. Del resto il modo diretto con il quale fu ostentato l’obiettivo del nuovo progetto di città: “…centro destinato ad esercitare una cospicua importanza come emporio commerciale”, non lascia dubbi: chi esplicitava, così chiaramente, quella strategia predatoria aveva la consapevolezza di una forte copertura politica ed ideologica, se non addirittura un preciso mandato.

Borzì invoca la modernità per somministrare ai messinesi superstiti la scelta urbanistica più anacronistica della storia moderna. Egli dichiara in modo spietatamente prosaico, di voler rinunziare ai “pregi storici” della città (dalla Palazzata, alle chiese di Guarino Guarini, dalle opere di Jacopo del De Duca, alle piazze e ai secolari simboli urbani; cioè agli elementi di un’identità e una memoria millenaria indispensabili per evocare e consolare le perdite) a favore di “quelle comodità ormai indispensabili”.

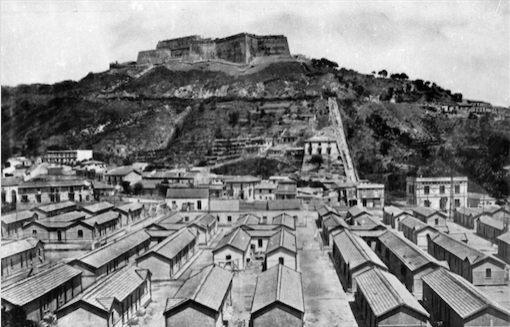

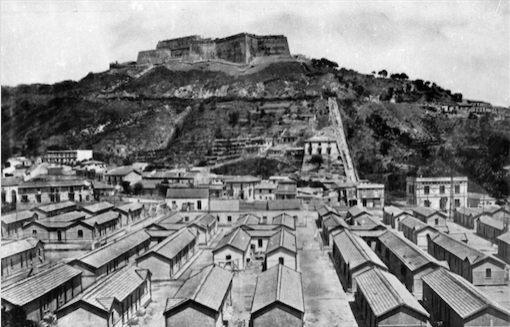

Messina anni 80 del secolo scorso – condizioni di vita nei villaggi ultrapopolari

Oggi retrospettivamente possiamo chiederci: “comodità indispensabili”? Quali e per chi? Non certo per quelle decine di migliaia di messinesi sopravvissuti al sisma che grazie all’esito fatale delle sue scelte urbanistiche, scellerate e predatorie, non si sono potuti più rinsediare nel centro della città, ove da secoli v’erano le loro case, le loro attività, le loro proprietà e i loro ricordi, e furono costretti a vivere (moltissimi lo sono ancora oggi) “comodamente” nelle baracche o nelle “casette” (molte ad un vano pluriuso) che con fantasioso eufemismo chiamavano “Cottege”. Costoro, si sono ritrovati nei nuovi quartieri “ultra popolari”, (aggregati convulsi di “casette” carenti di qualsiasi requisito antisismico, igienico, civile e morale) ubicati, allora, molto lontano dal perimetro urbano, negli anfratti e nei diverticoli più reconditi del territorio comunale (compluvi, fiumare, strette vallate, ecc..), la cui localizzazione, strutturazione urbana e tipologica ha emarginato ancor più questi cittadini, scatenando quel degrado sociale ormai cronico in quei contesti.

Contesti che attendono ancora oggi una qualificazione civile, prima ancora di una riqualificazione urbana ed edilizia. Borzì fece risorgere Messina senza la rappresentazione fisica delle sue radici e del suo passato. Fece rinascere una città senz’anima, senza identità e senza memoria: una citta con il morbo di Alzheimer. Ad un malato d’Alzheimer, se serve, gli si può far credere di essere Napoleone, facendo di un disperato un fanatico blasonato. A chi non ha memoria è facile spacciare per dogma la bugia. Il Piano Borzì fu un dispositivo che ha negato il diritto alla casa ai soppravvissuti mettendolo sul libero mercato in un momento in cui i legittimi destinatari non erano nelle condizioni di affrontare la pur minima competizione economica. Avevano perduto tutto: riferimenti fisici, integrità famigliari e patrimoni. Il centro della città fu suddiviso in piccoli isolati, a loro volta suddivisi in piccoli comparti al cui interno si potevano realizzare solo piccoli palazzetti signorili a due piani, con piano terra destinato interamente a botteghe, in coerenza con quell’obiettivo strategico ritenuto essenziale e primario: fare della città un’emporio commerciale.

Ciò aumentò il valore dei suoli e l’appetibilità dei medesimi da parte di speculatori esogeni. Quei suoli così disciplinati garantivano cospicue rendite future (l’affitto delle botteghe). Invece degli alloggi che necessitavano sono state costruite botteghe. Il rapporto residenza/bottega fu di 1/3: per ogni appartamento costruito si realizzarono tre botteghe. Fu così che i sinistrati, in massa, furono costretti a rinunziare alla casa in centro, e molti alla casa in generale, poiché i pochi rimborsi statali, là dove, e quando, venivano elargiti, servivano appena per affrontare la tragica contingenza esistenziale in cui disperatamente versavano non certo per costruirsi una casa di lusso. Appare chiaro e pacifico, che chi formulò il progetto della nuova città si pose come obiettivo quello di dare redditività massima ai suoli urbani (un’area destinata ad attività commerciali vale molto di più di una destinata ad attività residenziale) e non quello di fornire alloggi confortevoli ai superstiti e di distribuire in maniera perequata quella ricchezza potenziale tipica dei processi di resilienza collettiva che si attivano in ogni rinascita sociale dopo un disastro, prevedendo e progettando attività produttive, portuali e artigianali e non semplici botteghe di vicinato su cui basare lo sviluppo economico della terza città della Sicilia.

Messina oggi, l’interno di una baracca

Il diritto alla casa, ritenuto secondario, fu proiettato sul lungo periodo e non sull’immediato impellente bisogno, determinando quelle asimmetrie di trattamento che oggi dopo oltre un secolo costituiscono il più grave male sociale di cui la città soffre. Un male che ha distorto la convivenza civile dei messinesi, trasformando i diritti in favori e la giustizia sociale in miracolo. Il mancato soddisfacimento di bisogni primari fece sì che dal sisma risorgesse non una comunità di cittadini, bensì un popolo di clienti.

Tutto ciò ha generato dinamiche sociali deviate, che in città da oltre cent’anni assumono svariate sfaccettature e molteplici sfumature perverse, generando una vera e propria fenomenologia della baracca. Una fenomenologia che contiene tutta la metafora di una città senza identità e senza memoria, che ha assorbito in sé il cinismo di certi eufemismi e chiama messinesità, ciò che dovrebbe chiamare messineseria, amicizia ciò che dovrebbe chiamare oppressione, partecipazione ciò che dovrebbe chiamare gregariato. Una città dove la bugia si fa assioma approfittando del disperato bisogno di avere un’identità, anche se mendace, anche se di seconda mano. Un bisogno che non risparmia nessun cittadino, neanche quelli che abitano negli appartamenti, perché tutti i messinesi dal 1908 in poi sono stati relegati nella provvisorietà di una baracca mentale, che li ha resi subordinati e immobili, trasformando il loro antico carattere reattivo di misca moffe in quello vanaglorioso e inconcludente di buddaci. Un popolo ormai incapace di progettare non il necessario, ormai improcrastinabile, radicale cambiamento, ma persino una banale linea di tram o una pista ciclabile.

Casette ultra popolari sotto il ponte di Camaro appena realizzate (dal centro storico sono finiti sotto i ponti)

La città dopo il terremoto è stata trasformata in una terra di rapina. La gestione post terremoto fu un esempio ante litteram di Capitalismo predatore. I messinesi furono vittime di un progetto urbanistico che con il pretesto delle condizioni di emergenza, approfittando dell’abbassamento della soglia di vigilanza civile e morale della popolazione, ha azzerato i diritti e cancellato memoria e identità collettiva. Una sorta di elettroshock praticato ad una intera comunità. Un modus operandi, che fu una sorta di palingenesi di quella che oggi si chiama Shock Economy (l’economia dei disastri teorizzata dalla Scuola di Chicago, di Milton Freedeman, il più radicale dei neo liberisti). L’emporio commerciale (rozzo eufemismo di rendita fondiaria), fu assunto come obbiettivo paradigmatico nelle condotte urbanistiche e politiche successive, facendo perdurare fino ad oggi, i deficit sociali causati dal Piano Borzi. Così chi successe al Borzi, in questo lungo secolo di bisogno, non fece succedere mai nulla (il poeta Bartolo Cattafi direbbe: “chi succede a chi successe e non fa succedere”), coltivando la Fenomenologia della baracca: manufatti poveri in mattoni forati, coperture in eternit, materiale edile riciclato; manufatti insicuri e in condizioni igieniche da terzo mondo, realizzati, là dove serviva occupando strade, piazze, spazi pubblici, densificando all’inverosimile i già densi quartieri ultrapopolari.

Abusivismo di necessità: altro eufemismo interessante che con la parola necessità sembra voler giustificare bonariamente l’apartheid messinese, assolvendo in un colpo solo sia l’illegalità di chi commette l’abuso sia quel sistema amministrativo che lo tollera e lo gestisce perpetuando da oltre un secolo quella grande ingiustizia, volutamente irrisolta, per farne clientela, facendo passare per colpevoli entrambi. Tutti colpevoli nessun colpevole. La Fenomenologia della baracca tecnicamente potrà avere fine solo quando qualcuno sostituirà la speranza, unanimemente accettata, con delle concrete strategie perseguite con la ferrea volontà dei giusti e con efficienza amministrativa.

Villaggio ultra popolare di Bisconte- dove sono stati insediati molti messinesi superstiti che prima del sisma abitavano al centro della città