MESSINA. Prima sono solo voci allarmate: due persone morte in modo fulmineo, poi ancora decessi su decessi e vari casi denunciati in Municipio, finché, quando le vittime diventano centinaia, 200 nella sola giornata del 26 agosto 1854 e ben 600 nell’arco di tre giorni, non rimane più alcun dubbio. Il colera è di nuovo a Messina. Vent’anni dopo l’ultima epidemia, risalente al 1834, quando alcune navi provenienti da Napoli portarono il virus in riva allo Stretto.

Sono giorni tremendi, per la città, con centinaia di cadaveri bruciati nella spiaggia di Maregrosso, subito dopo la foce del torrente Zaera, postazioni fisse per impedire di lasciare il centro urbano e soprattutto un numero crescente di morti, fra i quali anche l’allora primo cittadino don Giuseppe Romeo. Meglio non va in provincia, dove il morbo si diffonde rapidamente, anticipando le misure di prevenzione e i cordoni sanitari. Alla fine, verso i primi di ottobre, quando il virus scompare del tutto, le vittime sono decine di migliaia. Le fonti, a riguardo, sono discordanti. C’è chi parla di 20mila decessi e chi di 30mila, mentre secondo il quadro della mortalità pubblicato dalla “Direzione Statistica in Sicilia” solo in città si contarono 10.293 vittime (5504 maschie e 4.789 femmine).

- Copertina “Sul colera asiatico ricorso in agosto 1954”

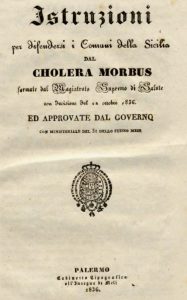

- “Istruzioni per difendersi i comuni della Sicilia dal Cholera Morbus”

Forse non tutti sanno che proprio ai concittadini morti a causa del virus è dedicata un’elegia, scritta dal compositore e flautista Emanuele Krakamp, che rende onore all’infelice memoria dei 25mila messinesi che nel feroce anno 1854 furono di colera mietuti. L’elegia funebre per flauto e pianoforte (o flauto e violoncello) contiene una lunga citazione del Grande Duo concertante op. 71 di Friedrich Kuhlau, opera che evidentemente Krakamp conosceva molto bene, e fa parte del repertorio di musica patriottica e celebrativa del musicista, fra le quali si segnala una seconda composizione dedicata alla città che gli diede i natali: Il carnevale di Messina, op. 91.

Nato in riva allo Stretto il 3 febbraio del 1813 (secondo altre fonti i suoi natali sarebbero palermitani, ndr), Krakamp intraprese lo studio del flauto a Messina con il padre, capo-musica militare e primo flauto nel teatro cittadino della Munizione dal 1821 al 1830, e fu subito avviato alla carriera concertistica sia come solista sia come orchestrale.

Nel 1832 sposò a Messina Anna Maria Marchese e l’anno dopo nacque il primo figlio Francesco. Da questa data intraprese varie tournée in Italia e all’estero, dove rimase per molti anni prima di stabilirsi a Napoli nel 1841, città in cui morì nel 1883 dopo una grave forma di sordità e cecità. Concertista in Europa e in America, si esibì anche a Tunisi, Alessandria d’Egitto e al Cairo, alternando l’attività di musicista (con circa trecento brani composti) all’impegno didattico. Pochi anni prima del decesso, il musicista si era risposato e all’età di sessantacinque anni aveva avuto un altro figlio.

Grazie Dott Marino Rinaldi per aver voluto segnalare questo singolare brano musicale in gramaglie di Emanuele Krakamp. Il brano musicale sembra voler alludere alla simbologia rituale massonica, ed alla sua pietas laica. Krakamp infatti appartenne alla Massoneria e fu uno dei rarissimi casi di musicisti impegnati politicamente nel XIX secolo in Italia.