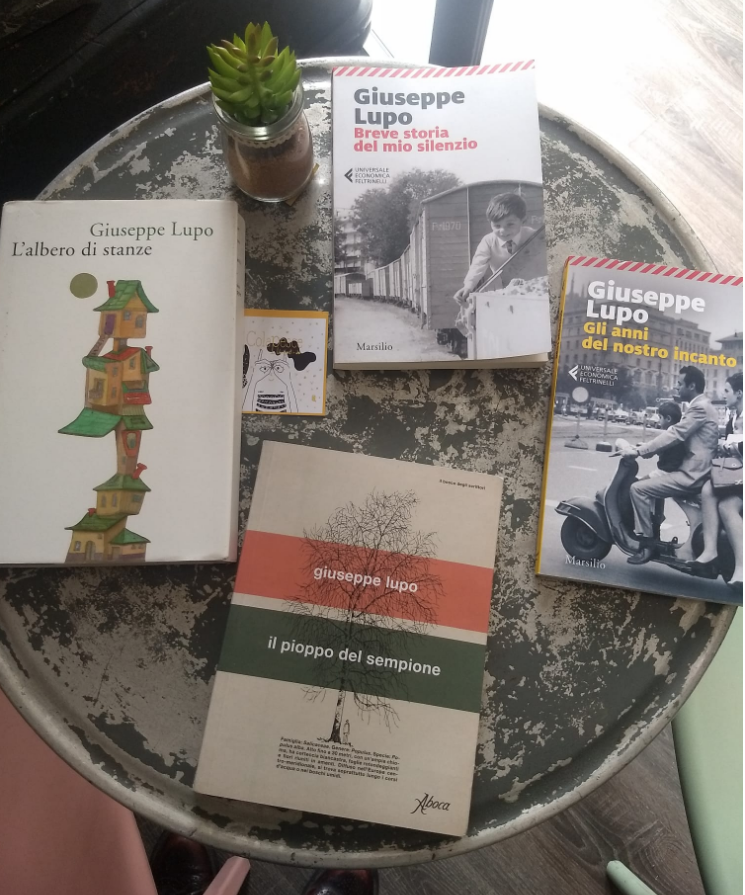

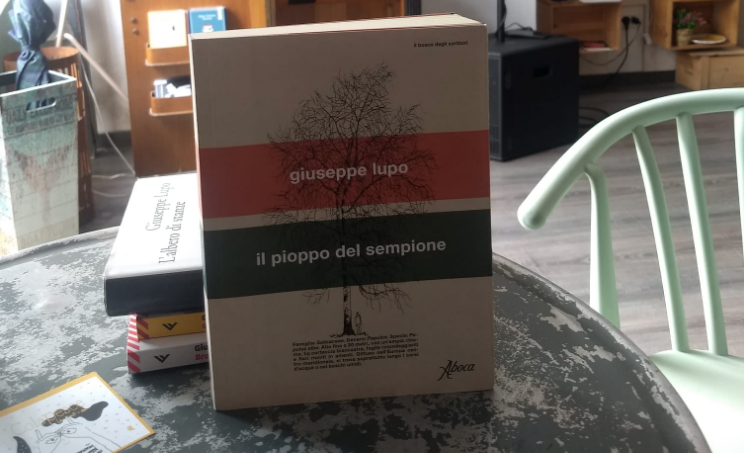

Il pioppo del sempione

(Aboca Edizioni; Giuseppe Lupo, 2021)

Giuseppe Lupo (1963) è uno scrittore italiano contemporaneo. Questo libro appartiene ad una collana editoriale che si chiama “il bosco degli scrittori” ed è caratterizzata da romanzi che approfondiscono il rapporto degli autori con il territorio a partire da un albero. L’albero di Giuseppe Lupo è il pioppo (populus: albero del popolo): un albero dall’alto fusto i cui colori del tronco nodoso ricordano quelli di una carta geografica e dalle cui foglie argentate si sprigiona, durante la fioritura, una peluria volatile e morbida che imbianca l’intorno. È un albero diffuso su tutto il nostro territorio che consente allo scrittore di ricucire la doppiezza del paesaggio della sua anima: quella di un uomo nato nel Sud Italia che vive nell’ ”Altitalia”. La vicenda narrativa è ambientata in una scuola serale di periferia dove un giovane professore insegna italiano ad un piccolo gruppo di stranieri che agognano il permesso di soggiorno. Una classe colorata da personaggi di varie etnie che provenienti da storie personali molto differenti faticano unanimemente per ottenere il proprio riscatto. Tra i banchi all’improvviso si infiltra un uomo anziano soprannominato nonno “Paplush” (nome dialettale abruzzese che viene utilizzato proprio per indicare il pioppo) ed è attraverso i racconti del vecchio che a poco a poco la classe si trasforma in una piccola comunità. Dalla sua storia consumatasi all’ombra dell’antico pioppo di Villoresi emerge il sogno di una modernità legata all’industrializzazione ormai sfumata e l’amaro rimpianto per una vita da operaio che tuttavia sembra ancora per la classe, l’aspirazione più ragionevole. La sua voce, anche se mediante un idioma ancora non del tutto appreso, sembra parlare all’unisono per gli altri: lo spostamento in cerca di lavoro, il sogno di una vita migliore, la nostalgia per gli affetti appartenenti al passato o ad un’altra nazione, il dolore per i figli lontani o mai avuti. E poi c’è il momento del silenzio: quello della disgrazia che colpisce i già disgraziati e quello è facile da condividere perché è uguale in tutte le lingue.

Da leggere perché ascoltando meglio il silenzio di chi ci appare diverso potremmo scoprire che in realtà è uguale al nostro.

Gli anni del nostro incanto

(Marsilio; Giuseppe Lupo, 2017)

La storia di una famiglia immortalata da una fotografia: unica immagine nitida di un passato ormai sbiadito. In questo romanzo Giuseppe Lupo indaga i meccanismi della memoria quando le maglie si sfilacciano e gli eventi si allentano lasciando scivolar via i ricordi. Una madre probabilmente affetta da Alzheimer ed una figlia che la assiste tendando di ridare forma alle ombre opache della sua mente. Dalla narrazione che la figlia dà del passato tentando di restituire i ricordi alla madre, emerge la storia di una famiglia italiana come tante vissuta nella Milano del boom economico. Una famiglia semplice in cui il padre venuto dal sud in cerca di fortuna si innamora di una ragazza del Nord e la sposa: attorno a loro i favolosi anni ’60. La smodata fiducia nel progresso viene interrotta bruscamente già il decennio successivo dall’ombra di piombo dei sanguinosi eventi storici. Alla tragedia collettiva si mescola quella individuale e di quel luccichio rimane solo una foto: in bianco e nero.

Da leggere per ricordare com’eravamo.

Breve storia del mio silenzio

(Marsilio; Giuseppe Lupo, 2017)

Un romanzo che ci riporta allo spazio temporale dell’infanzia: quello che ognuno di noi conserva in un angolo del proprio vissuto e che non si smette mai di abitare completamente. Il protagonista del romanzo ci racconta del proprio ed è uno spazio color ruggine: quello di un afonia improvvisa che ha corroso le parole intrappolandole nel silenzio. È un silenzio che diviene metafora dell’importanza che il linguaggio avrà per la vita del protagonista. Un’ infanzia vissuta nella profondità del Sud immaginando il Nord che si materializzerà in età adulta come il destino di una profezia.

Da leggere per immaginare il linguaggio come uno spartito musicale: anche le pause silenziose sono importanti per dare il giusto suono alle parole.

L’albero di Stanze

(Marsilio; Giuseppe Lupo, 2015)

Il protagonista del romanzo rientra dalla metropoli in cui vive nell’abitazione della propria infanzia, situata al Sud, con il compito di svuotarla e predisporla ad una vendita. È la saga di una famiglia travolta dai meccanismi consueti della modernità. Il protagonista è sordo ma le pietre della casa iniziano a fare eco di una memoria secolare che comincia a raccontare: così si ricostruisce un albero genealogico, quasi biblico, attraverso la storia degli antenati. Un’ edificio stratificato dall’architettura sbilenca che diviene teatro di narrazione, stanza per stanza, di un’epopea immaginifica.

Da leggere per riconoscere la voce delle pietre che ci circondano.

La storia senza redenzione: il racconto del Mezzogiorno lungo due secoli

(Rubettino; Giuseppe Lupo, 2019)

Dal sito dell’editore: «Il confronto tra Meridione e letteratura nel periodo dell’Unità d’Italia ai nostri giorni, soprattutto per quanto attiene alla nozione di Storia: un tema a cui gli scrittori meridionali si sono dimostrati particolarmente sensibili, ma che hanno elaborato in maniera contraddittoria e problematica. Quel che trapela da questa indagine è che gli scrittori meridionali non hanno creduto nella Storia (intesa vichianamente come conquista di modernità e di progresso), arrivando a teorizzare la negazione o a scavalcarla rifugiandosi nell’utopia. Ripercorrendo i temi cruciali del meridionalismo – l’Unificazione del 1861, la Questione meridionale, le trasformazioni della società industriale, l’emigrazione, l’epoca del postmoderno – viene qui offerta una chiave interpretativa da cui emerge un dato trascurato dagli studi precedenti: a eccezione di pochi nomi, gli intellettuali del Sud si sono fermati alla denuncia dei fatti, anziché costruire una cultura progettuale in grado di riscattare o redimere gli umili».

Da leggere per comprendere meglio questo Sud che abitiamo.