Cammino ogni tanto, quando posso, per le strade del mondo. E camminando, poniamo il caso, lungo una via di Zagabria mi vedo venire incontro coppie di trentenni con la ragazza che spinge una carrozzella con due gemelli e il ragazzo con un bimbo che gli sgambetta sul collo. Proseguo, ed ecco altre coppie con altri figli. Tanti. E passando per le piazze, gruppi di giovani che stanno a chiacchierare, ogni tanto ridendo ma non in maniera triste e sgangherata come mi capita di sentire dalle mie parti.

Mi sono spesso chiesto cosa fa la differenza. Perché costoro appaiono, e forse sono, più felici dei nostri giovani? Cosa vedono essi nel futuro? Cosa abbiamo perso qui da noi?

La nostra è un’epoca nella quale sempre più si è smarrito il senso della libertà, del saper bastare a se stessi. Chi può affermare, oggi, di conoscere quest’ultima dimensione? Nella modernità che ci avvolge come placenta, per una sorta di cieco destino cosmico siamo come condannati a percepire la realtà a noi esterna attraverso il filtro delle dipendenze: da oggetti, da pulsioni, da desideri e da paure. Di fatto, siamo tutti, chi più chi meno, ormai resi impermeabili a un rapporto “naturale” con il mondo, incapaci di percepirne l’intima bellezza, le sfumature molteplici, le variegate modulazioni, quelle che ad esempio permettono a un indigeno dell’Amazzonia ma anche (ancora per quanto?) a un pastore dei Nebrodi di gettare, attraverso l’atto percettivo del silenzio e dell’attenzione, cauti scandagli conoscitivi sulla natura, sugli animali e sugli uomini che lo circondano.

Siamo dunque diventati sordi e indifferenti rispetto alle dimensioni gratuite dell’esistenza e, ciò che è peggio, non siamo disposti, non lo siamo più, a conferire loro un qualche valore, forse perché per acquistare udito e cuore atti a percepirne l’essenza occorrerebbe esser pronti a sottoporsi a un duro regime, essendo condizione essenziale alla percezione di ciò che è silente la capacità – e la volontà – di porre in discussione la propria loquacità, il proprio fatuo chiacchiericcio, i propri rumori.

Come mi è capitato di ricordare in altre occasioni, negli anni ’20 del secolo scorso Sigmund Freud pubblicò una monografia, Al di là del principio del piacere, in cui, allontanandosi da quella che fino ad allora era stata la sua proposta ermeneutica, egli ipotizzava che accanto al principio del piacere (eros) nell’uomo fosse altrettanto fortemente, e forse ancor più fortemente, radicato un principio di morte (thanatos), una pulsione distruttiva, una “coazione a ripetere” che induceva gli esseri umani a rivivere ossessivamente episodi sgradevoli del proprio passato.

Forse proprio a tale istinto di morte è da ricondurre gran parte degli atteggiamenti che costellano la nostra esistenza quotidiana, fatta di dipendenze che, oltre a renderci schiavi, ci fanno anche infelici, tristi, chiusi agli altri, sostanzialmente incapaci di progettare e costruire “insieme”.

Parlando di dipendenze, si pensa solitamente a quelle relative alle sostanze stupefacenti; esiste però un altro gruppo – estremamente ampio e variegato – di dipendenze non riconducibili all’uso di droghe.

Cosa manca, ad esempio, ai mille e più adolescenti che si cacciano come animali da circo in una trappola da loro chiamata discoteca che ne potrebbe contenere meno della metà, e si stordiscono di musica e pasticche in attesa che il tempo trascorra, plaudendo a un idiota che biascica sconcezze?

In questi ultimi anni sempre più spesso è emerso il problema di nuove dimensioni della dipendenza, di quelle cioè che vengono definite nel mondo anglosassone le “new addictions”. Si tratta – come ognuno potrà osservare direttamente dalla vita quotidiana – di comportamenti non sottoposti a censure di tipo giuridico, e anzi in genere socialmente accettati o tollerati: le dipendenze dal gioco d’azzardo, da internet, dallo shopping, dal lavoro compulsivo, dal sesso e dalle relazioni affettive scomposte, ovvero – come nel caso sopra richiamato della povera folla solitaria da discoteca – di un dérèglement de tous les sens che non possiede più neanche lo spessore della disposizione con cui il Poeta rimbaudiano intendeva raggiungere lo stato di veggenza. Si tratta infatti di realtà che, ricercate o esercitate in modo ossessivo, irrelato, privo di aperture verso valori da condividere e anzi compulsate in maniera solitaria e “avara” (nel senso che Don Milani attribuiva a tale termine), anziché svolgere un ruolo sociale, comunitario, finiscono con l’isolare l’individuo rendendolo schiavo.

Non è dato acquisito a tutti che gli effetti derivanti da tali dipendenze siano altrettanto se non più devastanti di quelli che provengono dal consumo delle droghe. Si tratta infatti di dipendenze che anziché gratificare rendono “scontenti”, tristi, sostanzialmente incapaci di apprezzare l’esistenza e il mondo in cui si vive.

In una lettera dal carcere in cui attendeva la morte che il regime nazista gli avrebbe inflitto, il teologo Dietrich Bonhoeffer scriveva: “La perdita della memoria morale non è forse il motivo dello sfaldarsi di tutti i legami, dell’amore, del matrimonio, dell’amicizia, della fedeltà? Niente si radica, niente mette radici: tutto è a breve termine, tutto ha breve respiro. Ma beni come la giustizia, la verità, la bellezza e in generale tutte le grandi opere richiedono tempo, stabilità, memoria; altrimenti degenerano”.

Qualcuno dirà certamente che ci risiamo con i pistolotti nostalgici. Che senso ha richiamare le tristi vicende di un martire del XX secolo oggi che otto persone su dieci vivono alla giornata un’esistenza divenuta più “liquida” che mai?

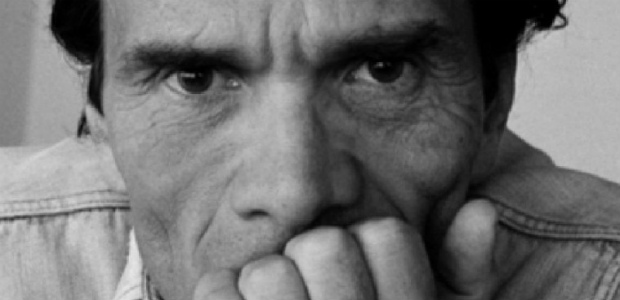

Il problema è proprio questo, la radicale scomparsa – nel nostro tempo – della memoria e dell’esperienza. Giorgio Agamben già lo denunciava nel suo Infanzia e Storia (Torino, Einaudi, 1978), ma ancora prima di lui Pier Paolo Pasolini lo aveva civilmente annotato.

Pasolini infatti, con lo spirito profetico che lo abitava, ci raccontò negli anni Sessanta che una mutazione antropologica di portata epocale, l’avvento della società dei consumi e la repentina scomparsa della cultura contadina, avessero per sempre sottratto la gioia alle giornate storiche degli italiani, e proprio in questo consistesse quello che lui chiamava il nuovo fascismo, luttuoso oltremodo come tutti i fascismi sanno essere. Tale cambiamento straziante questo lucido intellettuale volle adombrarcelo con la potente narrazione metaforica della scomparsa delle lucciole. Le lucciole avevano abbandonato i campi, non brillavano più, e i campi rimanevano dunque al buio. La società si scopriva fredda, dura, priva di ideali che non fossero quelli dello sviluppo senza progresso e del consumo illimitato.

Questa narrazione pasoliniana ha nutrito, consolato, indignato, depresso quanti come me hanno vissuto quel trapasso. Forse però, inizio oggi a interrogarmi, il suo terribile fatalismo ha finito col condizionare anche i cuori e le volontà di quanti, come tanti della mia generazione, avrebbero (forse) potuto e dovuto lottare di più perché la mutazione non fosse irreversibile, perché il buio non si facesse totale.

Un intellettuale dei nostri giorni, altrettanto lucido del nostro Pier Paolo, ci ha consegnato qualche anno fa un messaggio di diversa modulazione.

Georges Didi-Huberman (Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2009) si esprime infatti così:

“Sarebbe questa, in conclusione, l’infinita risorsa delle lucciole: il loro ritirarsi, quando è ‘forza diagonale’ e non un ripiegarsi su se stesse; la loro comunità clandestina di ‘scintille di umanità’, quei segnali inviati per intermittenze; la loro essenziale libertà di movimento; la loro facoltà di fare apparire il desiderio come ciò che è indistruttibile per eccellenza. Sta a noi non vedere scomparire le lucciole. Ma per fare ciò dobbiamo acquisire la libertà di movimento, il ritirarsi che non sia ripiegamento su noi stessi, la facoltà di fare apparire scintille di umanità, il desiderio indistruttibile. Noi stessi – in disparte rispetto al regno e alla gloria, nella lacuna aperta fra il passato e il futuro – dobbiamo dunque trasformarci in lucciole e riformare, così, una comunità del desiderio, una comunità di bagliori, di danze malgrado tutto, di pensieri da trasmettere. Dire sì nella notte attraversata da bagliori, e non accontentarsi di descrivere il no della luce che ci rende ciechi”.

A me, a leggere queste parole, sono venuti i brividi! E ho riflettuto ancora una volta sulla necessità, per tutti noi, di non brancolare nel buio recitando struggenti giaculatorie nostalgiche ma di ricercare piuttosto sintonie, di creare reti, di esser disposti a mettere in comune visioni del mondo seppur non coincidenti ma tuttavia vocate al dialogo. Di non arroccarsi insomma, cazzalora!, nella miriade di torri d’avorio che ci hanno ridotti a sterili e ridicoli stilìti, sempre intenti a contemplarci l’ombelico e incapaci di scorgere il mondo disperato che ci ruota intorno. Un mondo, a me pare, ancora in cerca di liberazione.

Cos’altro aggiungere? Altro non so dire.