La prima metà dell’Ottocento è il tempo in cui nasce e si consolida il modello di rappresentazione della donna angelico e passivo, domestico e materno. Ma anche quello opposto e negativo: la donna della classe lavoratrice pericolosa, indisciplinata e lasciva.

Dall’Inghilterra vittoriana, alla Germania romantica, all’Italia del Risorgimento, le donne vengono rappresentate attraverso cliché di genere che lo storico Alberto Banti ha spiegato come figure profonde della comunicazione politica (di quel periodo, ma con ricadute che arrivano fino a noi): famiglia, stirpe, onore maschile e virtù femminile, sacrificio. Per questa ragione la retorica risorgimentale ha avuto difficoltà a rappresentare le donne rivoluzionarie in armi, e più in generale la violenza agita dalle donne per ragioni ideali. Le rappresentazioni più comuni sono di donne che salutano i volontari – come nel famoso Bacio di Hayez – ne attendono il ritorno, ricamano bandiere.

I condizionamenti sociali del tempo, non a caso, hanno voluto che un po’ ovunque nel mondo, nell’Ottocento, spesso le donne che prendevano le armi si travestissero da uomini: ad esempio le donne-soldato nella guerra civile americana sotto bandiera unionista o confederata, come Loreta Velazquez alias tenente Harry T. Buford, Sarah Rosetta Wakeman alias soldato semplice Lyons Wakeman, Mary Ann Pitman alias sottotenente Rawley; o come l’eroina della guerra carlista in Spagna Francisca Guarch.

Nei moti e nelle guerre che accompagnarono l’unificazione italiana del 1860-61 le donne furono presenti in una grande varietà di ruoli, non sempre armati: dalle anticonformiste liberali e democratiche che fecero da finanziatrici e organizzatrici, alle brigantesse borboniche, alle rivoluzionarie di professione come la Rosalie Montmasson, prima moglie di Crispi e unica donna a imbarcarsi con i Mille, recentemente raccontata nel romanzo di successo di Maria Attanasio.

Quelle che presero le armi furono in particolare donne di città, parte del popolo minuto impegnato in mestieri discontinui e precari sulle strade teatro di barricate e assalti. Nel 1860 a Catania Peppa La Cannunera, trovatella, serva di un oste e aiutante di uno stalliere, si unisce alle squadre popolari che mettono in fuga i soldati borbonici e maneggia con abilità polvere da sparo e cannoni traendo in una trappola di fuoco due squadroni di lancieri. Protagonista della rivoluzione del ’48 a Palermo Teresa Testa di Lana, vestita da uomo «in foggia strana, con la cintura ornata di pugnale e di pistole, la sciabola che porta ad armacollo» rappresenta invece la rivoluzionaria estremista e ingovernabile, che dopo la normalizzazione delle squadre da parte della Guardia Nazionale diventa «capo di una torma di malintenzionati, imputata di asportazione di armi in contravvenzione ai regolamenti in vigore nonché di altri reati» e, dopo aver proseguito le azioni militari alla conquista di Siracusa muore più tardi in povertà, minata dal bere e dal fumare appreso nelle caserme.

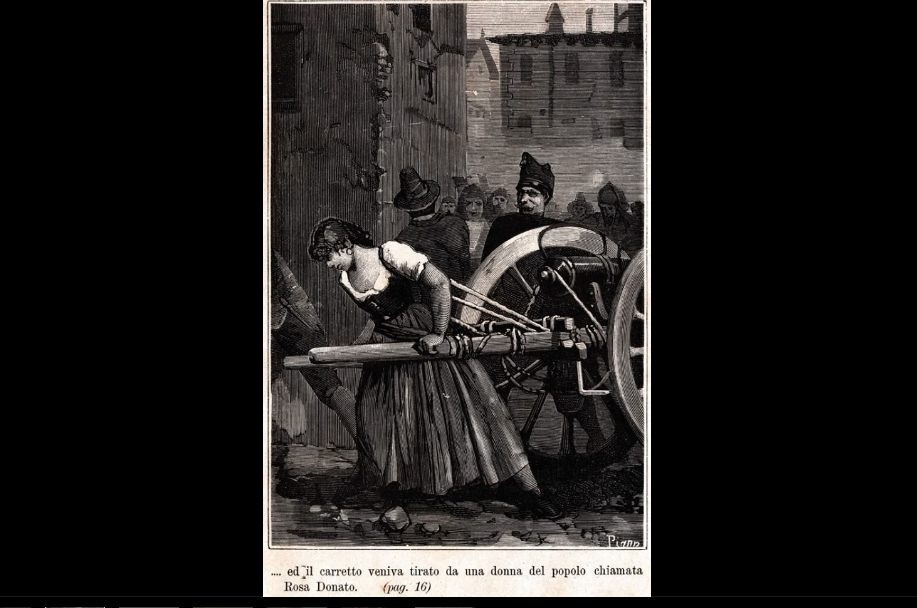

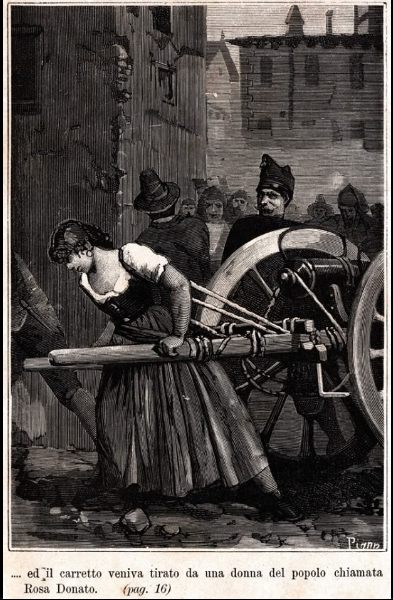

Anche Messina ha la sua rivoluzionaria, l’«artigliera del popolo» Rosa Rosso Donato, giovane vedova di uno stalliere che si guadagna da vivere facendo la tosacani. Le sue coraggiose imprese messinesi del gennaio e settembre del ’48 vengono raccontate, all’indomani della rivoluzione, dal moderatissimo La Farina e dal suo fiero avversario La Masa (prima repubblicano e poi deputato di opposizione nel parlamento italiano), e a fine secolo dallo storico Giuseppe Guardione. Lo schema è identico. Al coraggio e all’abilità di Rosa nel gestire un cannone sottratto ai nemici e una intera batteria di mortai affidatale dai rivoluzionari, e nel dare fuoco a una cassa di munizioni che fa saltare in aria i soldati borbonici, viene sempre anteposto nelle narrazioni quello spirito di sacrificio con cui fa scudo del suo corpo al compagno Antonio Lanzetta «perché fosse salva una vita preziosa, essendo che egli era l’unico in quell’inizio che sapesse maneggiare un cannone».

Passata con Lanzetta e Giovanni Corrao a Palermo per proseguire la rivoluzione, Rosa sarebbe poi morta in povertà a Messina malgrado la concessione, dopo il 1860, di “un modesto vitto decretatole dalla patria”. Di queste donne la storica Giovanna Fiume ha scritto che rappresentano «un simbolo della partecipazione popolare all’insurrezione contro i Borboni, a cui segue la trasformazione della “spinta bruta” delle giornate insurrezionali nella più affidabile, meno spontanea e interamente maschile Guardia nazionale a cui viene affidato il controllo dell’ordine pubblico.”

Ho scritto questo blog basandomi su: Giuseppe La Masa, Aggiunta ai documenti della rivoluzione siciliana del 1847-49 in rapporto all’Italia, Ferrero e Franco, Torino 1851 Francesco Guardione, Antonio Lanzetta e Rosa Donato nella rivoluzione del 1848 in Messina / con carteggi e documenti inediti, Clausen, Palermo 1893 Gabriella Portalone, Rosa Donato Rosso, in Siciliane. Dizionario Biografico, a cura di Marinella Fiume, Romeo, Siracusa 2006. Michela D’Angelo, Rosa Donato, in Una strada, un nome. Dizionario toponomastico della città di Messina, a cura di Giovanni Molonia, Rotary, Messina 2013 Giovanna Fiume, Giuseppa Calcagno (Peppa la Cannoniera), in Italiane, vol. I, a cura di Anna Foa e Lucetta Scaraffia, Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Pari Opportunità, Roma 2004 Maria Sofia Messana, Giuseppa Bolognani, Peppa la Cannoniera, in Siciliane. Dizionario Biografico, a cura di Marinella Fiume, Romeo, Siracusa 2006. Un libro da leggere: Alberto M. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Einaudi, Torino 2005