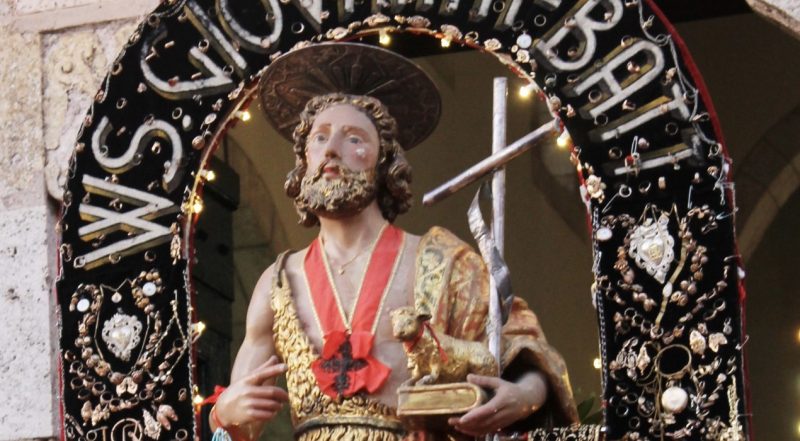

MESSINA. “In tutte le pubblicazioni a stampa risulta che il simulacro di San Giovanni Battista è stato scolpito nel 1690 da Antonio Zizza e la data corretta e nitidamente leggibile invece è 1696. Il cognome dello scultore è monco dell’ultima vocale e per anni, fra le più svariate ricerche, questo artista risultava sconosciuto ma per la tipologia dell’opera si supponeva fosse proveniente da Napoli; in verità è siciliano, vissuto fra Palermo, Trapani e infine Messina appunto nel 1696. Si tratta del sacerdote Antonio Zizzo che firma l’opera: D. Antonius Zizz 1696; questa abbreviazione D, interpretata come una P, nell’ultimo cinquantennio fu considerata l’iniziale di ‘professore’ “. È la scoperta dello studioso Giovanni Quartarone, cittadino di Castanea, dove risiede la statua, conosciuto come Erode per la sua interpretazione durante il Presepe Vivente.

“Nel 1696 a Messina Padre Domenico Fabris aveva acquistato il Bambinello dal Sacerdote Antonio Zizzo che lo aveva costruito da giovane (1672–1673) con la collaborazione dell’artista palermitano Matteo Durante – spiega Quartarone – Troviamo traccia della famiglia Zizzo fra Palermo e Trapani già dalla fine del ‘500 con il sacerdote Giovanni Antonio Zizzo che fu una delle figure di primo piano del sinodo diocesano, indetto dall’arcivescovo di Palermo, il messinese monsignor Cesare Marullo”.

“A Trapani dal 1672-1673 ci fu “la rivolta della fame” sostenuta da artigiani ribelli che volevano mutare il corso della storia, attenuare il potere dei nobili, approvvigionare di frumento ai cittadini (reduci di una biennale carestia)..ecc. – continua – Fra questi artigiani troviamo Giovanni Zizzo scultore e i discendenti dei rivoltosi tutti condannati alla forca, lasciarono la città per esercitare la loro professione altrove“.

“Del periodo messinese è la statua di San Giovanni Battista che si presenta stante su una base sagomata con testine alate – illustra – Il Santo è rappresentato con i simboli iconografici consolidati dalla tradizione: la croce, il libro, il dito indice rivolto all’Agnello, quest’ultimo di dimensioni particolarmente ridotte è molto somigliante a quello della tavola con San Giovanni custodita nella medesima chiesa. La posa lievemente dinamica, generata dall’avanzamento del ginocchio destro e dall’inclinazione del viso, concorre a conferire alla statua un ricercato realismo, cui contribuisce anche la resa del costato scarno ed accentuato. La scultura è curatissima nei dettagli, ottima la resa dei panneggi, verosimile la pelle di cammello trattenuta da una cinta in vita e ricco, con decori e motivi floreali, il manto con colori rossastri che, adagiato sulla scapola scivola morbidamente sul davanti creando un movimentoarmonico per poi riagganciarsi sul retro. Di particolare effetto la resa dei ricci della barba che contornano, senza nascondere le rosse labbra dalle quali si mostra una chiara dentatura. L’impostazione generale dell’opera sembra rimandare ai fortunati modelli di Antonello Gagini e in particolar modo al San Giovanni che si conserva presso il Duomo di Messina“.

“La miracolosa e venerata immagine del Santo da un mese è trasferita nella chiesa del SS. Rosario e qui resterà fino alla fine dei lavori di restauro della monumentale chiesa matrice, uno scrigno di storia e opera d’arte. Sulla sua porta centrale è scolpito il “Gran Mercè a Messina”, il millenario privilegio della nostra città – evidenzia Giovanni Quartarone, a cui si deve anche questa scoperta nel villaggio collinare di Castanea (qui link) – Nel 1500 il popolo, stanco per i continui soprusi e vessazioni inflitti dai Cavalieri di Malta, costruì a suo spese questo misterioso tempio e per tre secoli per calmierare il clima di lotte e asti la Chiesa di Castanea fu posta sotto la diretta protezione del Santo Padre che nominava un vicario apostolico super partes fra l’Arcivescovo di Messina e il Gran Priore. Su una lapide marmorea collocata a destra della porta maggiore è inciso il titolo di Basilica Maggiore di cui si sconosce la concessione e non mancherà modo al nostro giovane, dotto e intraprendente parroco Don Vincenzo Majuri, di far luce su questo importante tassello di storia. Dal ‘500 fino alla fine del 700 l’economia del villaggio era cosi fiorente tanto da lasciarci impronte di valenza artistica di rilievo dal Freri a D. Pilli, Rinaldo Bonanno, i Calamech, Bottone, Vanello, D. Guinaccia, A. Catalano il giovane, G. Camarda, G. Tuccari, L. Paladino, Fumia ecc. ecc. Il paese è in festa già da nove giorni, oltre la novena serale, le campane per tre volte al giorno suonano “u diciadotturi”, nelle case si compiono i rituali propiziatori con il piombo, l’uovo, le cannucce e la notte tra il 23 e 24 di giugno si raccolgono le erbe magiche che verranno bruciate l’anno successivo nel falò di San Giovanni in concomitanza del Solstizio. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge all’uscita del Santo, rigorosamente al calar del sole, l’ultimo giorno in cui il sole manifesta il suo massimo splendore, quasi a voler sottolineare le parole del Precursore riferite al Cristo. “E’necessario che io diminuisca affinché lui cresca”. I devoti sono pronti, molti scalzi e con cerei, gli ori donati per grazia ricevuta circonderanno la preziosa immagine e alla mezzanotte in punto il Santo farà rientro in chiesa. Antonio Zizzo sarà contento per avergli restituito quanto gli spettava e oggi insieme al Bambinello veneratissimo a Messina – e da trent’anni a Castanea nel miracoloso presepe vivente – possiamo ascrivere alle sue opere il taumaturgico bel San Giovanni di Castanea”, conclude.